和声的長音階って名が指すもの_モードとペアレントスケールの話

和声的長音階(ハーモニックメイジャー)ってどれのこと?って人にきくと2種類の答えが返ってくる。どっちでもいいんだけど、どっちが便利ってか混乱を生みにくいかな?って考えてみました。

微妙な音程、その高低を聞き間違えることってよく起こります。どんな時に何故、どんな風に起こるの? 体験からの気づきのメモ書き。合奏中の迷いやイライラの素への解決の糸口、になるとイイかな♪

オルタードスケールと仲良くしたい、歌うように自在に使いたい。アドリブを志す人、曲を書く人にとって、ジャズっぽいメロディーの入口で且つ、誰もの壁になりやすい音階。その理解と活用に近道があるといいですよね。こんな方法いかがでしょうか?

マイナーのツーファイブワン。その練習を始める本当の入口。闇雲にフレーズに触れるのでなく、先ずは仕組みを身体に染みこませましょう。オルタードスケールへの導入でもあり。

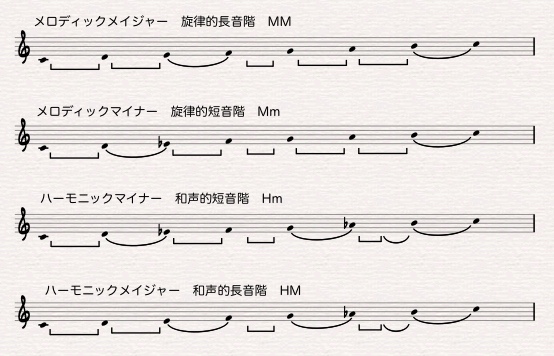

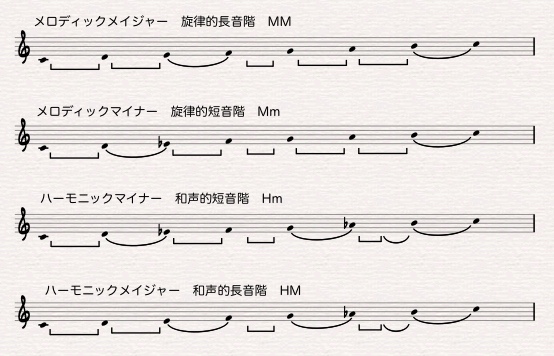

運指の苦手な音階を、無理なく身体で覚える入口を紹介します。基本的には管楽器向けに作ってますが、どの楽器にも応用できるでしょう。

コンディミ、新鮮な響きなようで、意外とアリキタリな節回しになってしまいがち。それを打破する切り開き方は無いかな…と思って大解剖。普通は含まれるコードの分析とかするものだけど、、、