世間話の感想文日記です。

昨晩初めてそのカタカナ言葉を口にした、呑みの席で友人に。

最近よくその云々を目にしてたが、大抵なにを言ってるかよく解らん、というか正直なとこ興味が向かなかった。

昨日ある体験談をしたら「ソレソレ!」って言われたので、ふ~んと思いメモ書きしておこうかと。

今までその云々に興味湧かなかったから自分で口にするのはオモハユかったが、今日は検索に引っかかるようタイトルに書いちゃった(テヘ。

ヘビメタ好き18才白人ドラマーとの会話

’90年の秋、ボストンの学校で寄宿舎暮らしをした。

4つ歳下のテキサスから来たドラマーのマイクとギタリストのジョナサン。

高校出たばかりの2人と1部屋の寮生活。

彼等との世間話

自分「エイトビートってさぁ」

マイク「え?なにそれ」

自分「ほら、ドンタドドンタッ」

マイク「ん?なに?わからん」

自分「ほら、古典的なロックのドラムパターンのさ」

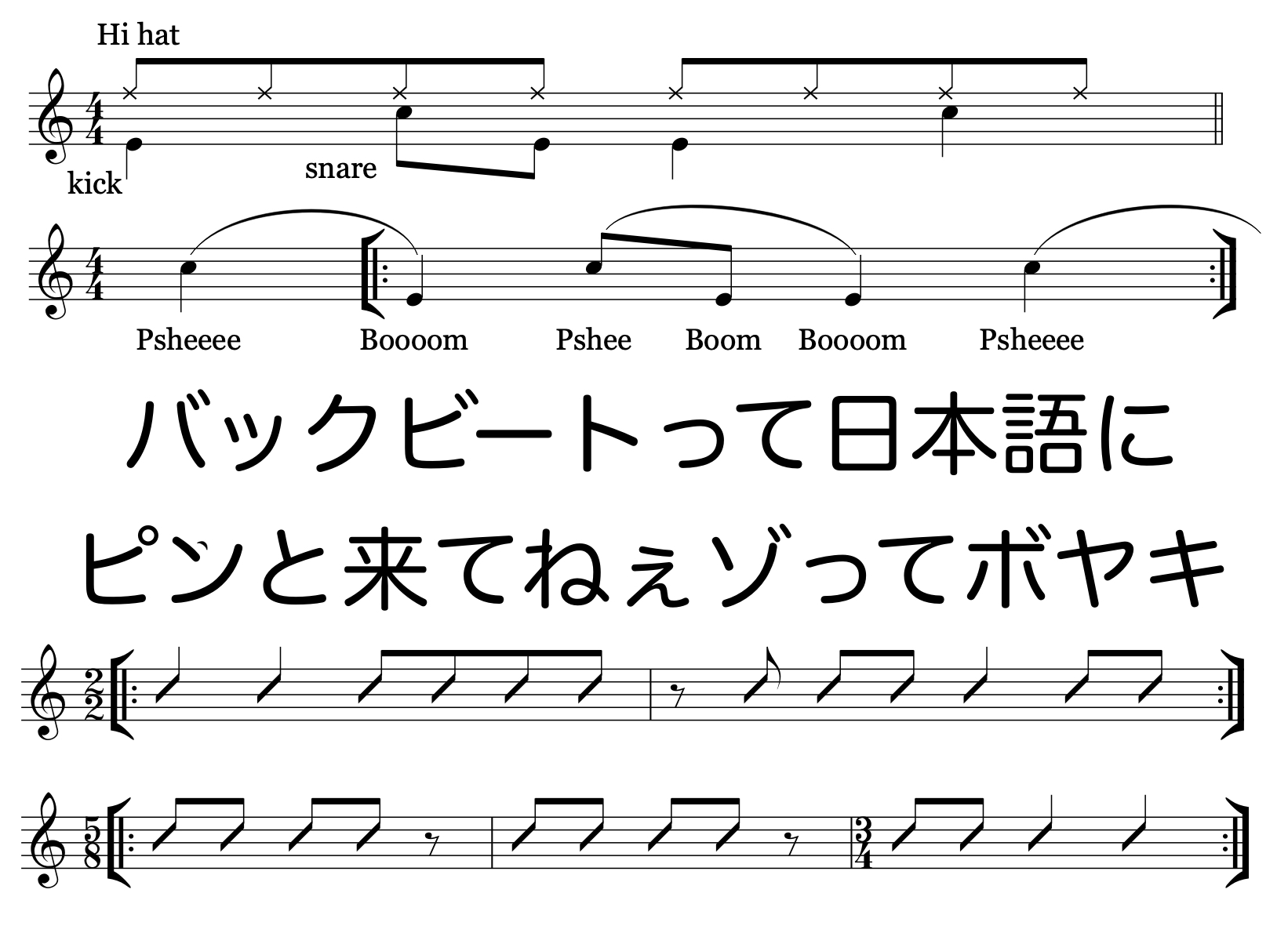

マイク「あぁ、psheeee Boooom pshee Boom Boooom のことね」

自分「うへ?、あぁ、ほぉ」

マイク「 Rock feel 8th straight だね」

自分「あぁ、ハネない8分音符のロックな感じ、か。そっかエイトビートって日本語なのだね」

譜面にしてみれば、

じゃなくて、

ってこと。あ、スラー記号じゃなくてフレージングマークね

「喋り始めと話の落着点を示す記号」ってこと。

と、ハイハットは見た目が煩雑なので省いた。

会話後しばらくモヤモヤしたが数時間後タワーレコードのエスカレータに乗ってる時にナルホド!と解脱。

その時点で自分の英会話はタドタドしいものだったが、しばらく居るうちに喋れるようになるもんで。

で、不思議なことに喋れるようになるにつれ、マイクの口三味線なドラムパターンの感じをアタリマエと思うようになった。

言葉と音楽の連関って濃いもんだな。

それ以来そのタイプのリズムは

「喋り始め」がスネアんとこにあるんだよな、って聞こえてる。

で、

そのように作られてない or 演奏されてない音楽を聞けば、なるほど、そうなのだな、って聞き分けられてる。

時系列でのモノサシにあたるのが、例えば 4/4 拍子なら、

1拍目頭をゼロ点(アタマ、出発点)として「1と2と3と4と」を繰り返す

って目盛りを書くってこと。

それはクラシカルな楽典的定義によるモノサシ設定。

で、実際の音楽には、

そのゼロ点とは別に位置に、文節の喋り始めと落着点が有るのも普通にアリキタリ。

つまり相反するような2つの概念が当たり前に併存してるわけ。

クラシック音楽ってのも観察してみると高確率で同様。

旋律や和声が、あからさまにそれを示さず隠れてる場合も多いけど。

欧米の言葉から沸き立つ音楽ってのはおおかたそういうものなのね。

ついでだが、

色んなスタイルの音楽と歴史に触れてきて、2拍目の裏8分にキック(バスドラム)が居るのは少なからずラテン音楽の影響もあるんだろな、などとも感じられてる。

ロックンロールの世界でダンスステップとリズムの名前で「チャチャ」ってのがあるわけで、R&B起源の音楽つまりロック全般は、その黎明期にラテンの影響を濃く受けてたのね。

なんたってバリバリ流行ってたわけで。

答は白か黒かって話じゃないよな

「○○は△△が唯一の正解なのだ!」

って物言いを見ると、まず眉唾と思ってる。

芸事の方法論についてはね。

YouTube のタイトルとかで、そういった言い切りをするとキャッチーなのは解る。

一般論をひっくり返すような物言いに触れる快感を煽るような意図もあるんだかな?

けど、

色んなスタイルの音楽に触れてきたから、リズムやハーモニーやメロディの「ツクリ」に1つの正解は無いって判ってるんで、

「こんな場合は□□で、そんな場合は、、、」

って言えるといいんだろなって思ってる。

地球は相変わらず大きいよな。

ラテン体験の書き留め、アタマはドコじゃいな?!

アメリカに居た頃、サルサ・メレンゲ演奏の営業バンドによく参加した。

「おまえ日本人、譜面読むの速いよな」

ってキッカケだった。

最初強烈に面食らったこと、

たしかに乱筆なブラスセクションの譜面は難しかったが読めた。

が、

「せーのっ!」で演奏が始まると、どこやってるのかリズムが全く判らなかった。

ティンバレスに乗ったウッドブロックを叩くリズム、

2/3(ツースリー)のマンボだと大抵こう↓書いて説明される

だが聞こえてきたのは

聞こえちまったもんはしょうがない(笑

譜面通りの2ないし4拍子にゃ聞こえんし、アタマと思える所はどうやら譜面のアタマとはズレてるみたい。

つまり

「アタマがドコだか判らない!」

なにが正しい捉え方なのかなんて判断できる状況ではなかった。

今ならボンゲーロ(ボンゴ奏者)のカンパナ(手持ちカウベル)とか、コンガのリズムを頼りにするが、なにしろ初めてのサルサで地下室に溢れる爆音の中、頼りにしたのがティンバルの右手なわけで (^_^;

ま、それ以前に ツースリー とか スリーツー とか知らなかったし、サルサとかメレンゲを殆ど聴いてなかったから、どうしようもない。

とにかく譜面を吹かねばならんわけで、

とりあえず譜面どおりの2拍子に頭の中で無理矢理はめ込んでみると、

やはり違う、、試しに1拍分前にズラして、、

まだ違う、、脳内カオス爆裂と超赤面ゴメンナサイを経て、

結果的にはこういうことだったのね、

アクセントの原理の1つ

「同じ音圧でも、忙しく発音が連続してる箇所よりも、休符 or 長めな音の直後の1音はより強く印象される」

どおりで、特に長い閑の直後を「喋り始め」と感じたわけ。

ベースパターンが小節線より1拍(4分)前に始まる(トゥンバオのパターン)のにも慣れてなかったから余計に判らなかったわけだが、、

今考えてみると、最初に「聞こえてしまった」フレージングは、実はそのままに受け止めてよいものだったか、音楽としては、とも思える。

譜面にしたら視覚的には、そうとは思えない見た目になるのは仕方ないわけで。

それでも、実際の音楽に触れてれば、「そうとは見えない」譜面を前にしても音楽を再現できる。

音楽は机上の見た目では伝わりきれないもので、解りたければ音楽自体に触れなきゃね。

なわけで、

「喋り始めの位置」と「アクセントの位置と繰り返しの仕組み」

を解って以来、なるほどこの音楽はそう喋るものなのね、ってつもりで居ます。

で勿論、

その正解らしきことは、沢山ある可能性のうちの1つでしかないのだな、とも思えてる。

ちなみに、その頃の演奏現場では

「おまえ日本人ね、じゃデラルスか?」って必ず訊かれた。

申し訳ないことにその時点で オルケスタ・デ・ラ・ルス を知らなかったんで、

「No, I’m NINJA fighter」

で誤魔化してた。

ちょうどその頃、Ninja turtles ってアニメが人気を博し始めてたもんで便利だった。

てか最初観た時ゃカメ色の忍者が気味悪かったけどね〜w

ま、あれだ、

アメリカ大陸で日本人の代名詞がデラルスだったって時代が有ったってことは歴史に刻んでおくべき大切なことですな。

和声進行も旋律もダンスも

喋り始めの位置、繰り返されるアクセントの位置、

は、

ドラムパターンだけでなく、

「旋律の喋り始めと喋り終わりの位置」

「ハーモニーで、エナジーの立ち上がりと収束の位置」

などにも同様な現象があり、

それらは関わり合って全体の姿となってるみたい。

で、

それはダンスの形とも関わり深いみたい。

ステップを始める位置とか、体重をより感じる位置とか。

昔々の西洋古典の舞踊音楽で使われた言葉にも相通じるものはあるようで。

同じ2拍子でもガヴォットとブレー(ブーレ)とでは、

同じ3拍子でも メヌエット と マズルカ と ワルツ とでは、

アクセントの位置は違うし、旋律/和声進行と密接に関わる「喋り始めの位置」も違う。

たぶんダンスの様子も違うのだろな。

もちろんそれぞれの起源(地域、社会的階層)や歴史的経緯は様々でもある。

つまり、、、

筆者にとっては、スタイルによって様々な

「喋り始めの位置」

「精確に繰り返される等間隔ではないアクセントの位置と様子(グルーヴ)」

が有るよね、

ってのが興味の対象なので(後者について詳細は稿を改めます)、

首を取ったようにバックビートって言葉で云々することにはピンと来てないってわけです。

ま、そんな感想文に思い出話メモを兼ねてみました。

ちなみに wikipedia で back beat を…

ちなみに wikipediaによると4拍子で2&4拍目にスネアをガツンと叩くってのを最初にしたレコーディングはファッツドミノの↓の曲で、

https://music.apple.com/jp/album/the-fat-man/1396311078?i=1396312104

ドラマーはアール・パーマーだそうで。

wiki _ ビート

https://en.wikipedia.org/wiki/Beat_(music)#Backbeat

では、更に古い例にも言及あり。

wiki 英語版だとなんだか淋しい内容なのよね〜

つまり back beat って英単語は元々この程度なわけね(笑

以下、メモ書き追記

本件に関する対話を進めるうちに書き出したメモ。

そのうち整理します。とりあえず貼り出し。

**********

アウフタクトってもとより単語頭の子音群あるいは弱勢母音の反映じゃない?

で、やがて複数母音や複数単語でもアウフタクトは作られてる。

映画音楽「いそしぎのテーマ」なんて3拍あるわけで、4拍でも5拍でもアウフタクトは作れる。

バックビートって言葉はもともと、ロックンロールの発明と共にあった言葉で「1曲中べったりと2&4拍目に強いスネアドラムが居る、それが当たり前で特徴であるリズム」のことを指すようで。

それほどにスタイルを特定する意志的意味を持たずにオモテ・ウラを言いたいならばダウンビート・アップビートと言うみたい。

現在の英語界だとダウンビートはよく使われるが、アップのほうは使用例が少ないみたい。

とはいえ、過去には使われた痕跡は有る。

使われ方には拡がりがあり…

1)アウフタクトがアップで、その落着先がダウン。

2)ある小節の最後の音がアップ、直後の最初の音がダウン

3)単に拍オモテがアップ、拍ウラがダウン

ウラとオモテは、その音楽の基調となる「拍」の拍頭ならオモテ、その中間地点ならウラ。

だが、その2倍、4倍、1/2、1/4 を「尺」としても同様の認識は併存しうる。

上記の「3)」は、ビートを足踏みする際に、オモテで地面を踏むのが「おおかた」であるとして、つま先が「あがる」様子とのイメージ連携で「アップだよね〜」ってことみたい。

「1)2)」はほぼ同義とも言える。アウフタクトの長短に幅があるだけで。

強いて言えば、和声的落着の位置をサスペンド(係留)させてシンコペイト(遅延)もできるが。

クラシック音楽では、アウフタクトはバックビートと密接ながらも、常にカタチとして現れるものでもない。

アメリカ音楽では非常に密接で、旋律の喋り始め、和声でのドミナントを置く位置、などに如実に反映する。

シンコペイションって元々は、有るべきアクセントを遅延させてリズム的情報をリッチにすること(だそうだ、クラシック楽典的には)。

反対に、先取りするのはアンティシペイション。

で、どちらもシンコペと呼んじゃう人も多い。

とはいえ、

syncopation の原義を語幹から辿るのは難しかったので、本当の意味合いとして「遅延」が適切なのかは今のところ判らない。

Anti_って語幹は厳密には2種類。

ラテン語由来の ante = front(前方)

ギリシャ語由来の anti =against(対抗、反対)

なのでアンティシペイションは「先取り」と解りやすい。

対して「後置き」に相当する英単語は見つけにくい。

シンコペイションの意味は元々上記のとおりだが、転じて、

「通常では弱い拍を逆に強い拍として演奏される様子」

を syncopated とも言うらしい。

その言い方は20世紀前半の価値観で「通常」とは「西洋クラシック音楽では」と同義でしょう。現代では「クラシック音楽では」と言い換えるのが適当でしょう。

そこら辺の言葉と概念を、カタカナの「バックビート」の名の下に、もっともらしく語って流行らせた人が居るらしい。

筆者は、その手のサムネイルを見ただけでクリックする気が失せるので観てないから詳細は知らない。

知らないものは批評できない、ので、友人との対話の感想までとしたわけ。

追記その2、、、

ギリシャの音楽用語 arsis 、英語の up beat に相当する。

対義語は thesis で down beat 。

ギリシャ語・英語いずれも「足とか膝の上下」になぞらえた言葉だそうで。

アルシスは「飛躍、求め」

テーシスは「急速、安心」

元々はリズミックな概念だが、旋律や和声の在り方にも大きく影響する。

アメリカ音楽以降でのアップorダウンビートと、その和声的反映である「テンション:リリース」とほぼ同じ。

そのカタチとしての現象させかた如何、それがスタイルを決める一因ともなる。

な〜んだ、ギリシャの昔からずっと云々してきてたのね〜、

「西洋音楽の在り方の根源的要素の1つ」として〜♪

コメント